Article pour la rentrée de la Classe :

*À partir d’aujourd’hui, je vais commencer une série d’articles critiques pour dire exactement ce qui ne va pas en Algérie et sur quels points nous devons agir en urgence et qui dépendent de nous.

Le premier constat, qui me frappe en tant qu’enseignante universitaire, mais qui vaut aussi pour d’autres professions — avocats, médecins, professeurs de lycée, enseignants du primaire ou du collège — c’est l’absence de distinction dans l’espace public. Ceux qui ont obtenu un diplôme universitaire, censé incarner un savoir et une responsabilité, apparaissent souvent dans un laisser-aller généralisé : tenues banales, corps alourdis par le surpoids, visages fatigués, traits tirés, absence de vitalité.

Or, un intellectuel avec des traits affaissés, une expression éteinte et un corps malmené ne peut pas inspirer. On ne peut pas combattre le désespoir par du désespoir. Au contraire, celui qui enseigne, soigne ou plaide doit insuffler énergie et confiance. Cela exige un effort visible : prendre soin de soi pour incarner, dans son corps et dans son visage, la rigueur de l’esprit.

1.L’université, lieu de transformation:

L’université n’est pas un lieu neutre. C’est un espace de transformation, où l’on apprend, mais aussi où l’on se façonne. L’enseignant universitaire ne transmet pas seulement un savoir : il incarne un modèle possible de l’avenir auquel l’étudiant peut aspirer. Et ce modèle se lit autant dans la qualité du raisonnement que dans l’élégance du corps et la présentation de soi.

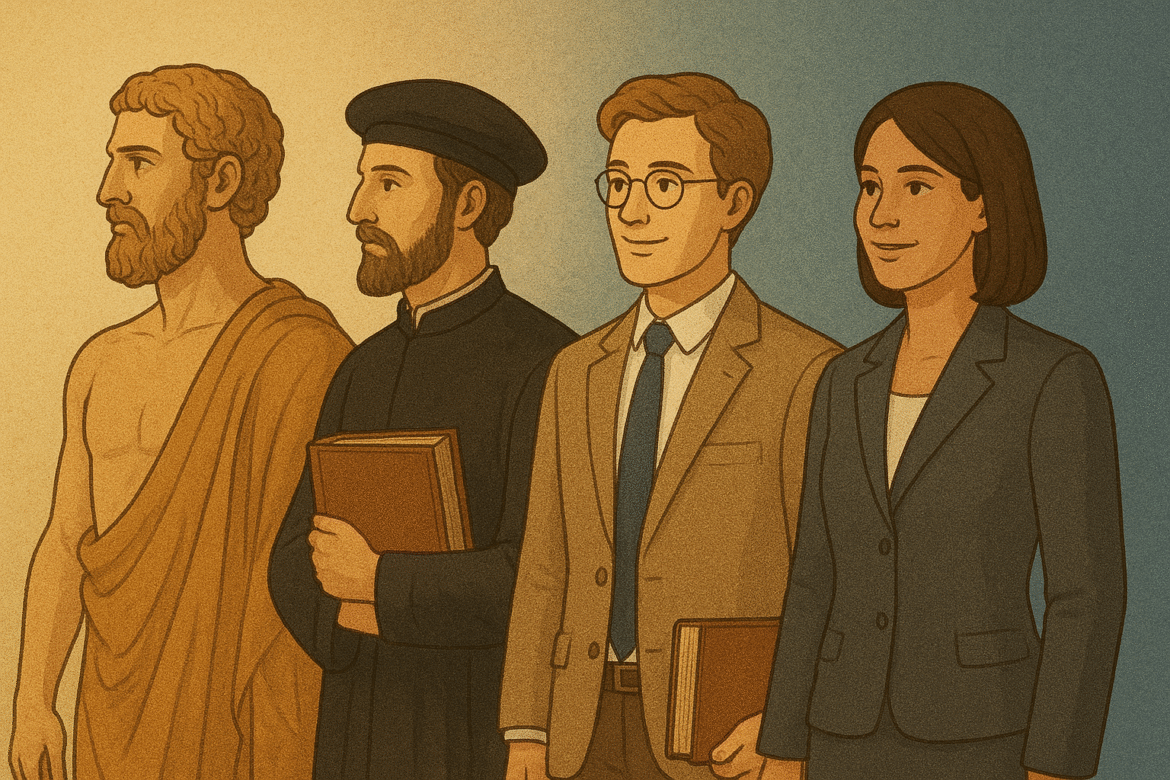

Historiquement, le professeur d’université s’illustrait par sa tenue soignée, son langage maîtrisé, sa posture droite, traduisant une certaine hauteur. Cette distinction visuelle et verbale était un signal : ici, vous êtes dans un lieu où l’on s’élève.

Aujourd’hui, cette hauteur s’efface parfois. L’habit se banalise, la parole perd de sa tenue, et, plus préoccupant encore, le corps lui-même cesse d’incarner la maîtrise. L’embonpoint s’installe, souvent signe d’un laisser-aller alimentaire et d’un manque d’attention à la santé. Or, comment convaincre qu’on maîtrise son domaine si l’on donne l’impression de ne plus se maîtriser soi-même ?

2.Le corps comme instrument pédagogique:

Loin de prôner une tyrannie esthétique, il s’agit de rappeler que le corps est aussi un instrument pédagogique silencieux. Un professeur en bonne forme physique, qui marche avec aisance, dont la posture est droite, qui respire la santé, transmet malgré lui des messages de discipline, d’équilibre et d’harmonie.

Il existe même une logique physiologique : penser, réfléchir, produire des idées consomme de l’énergie. L’intellectuel, s’il est vraiment engagé dans son métier, mène presque une vie d’ascète : un corps mince, une silhouette émaciée, résultat d’une dépense constante de calories mentales. Cet ascétisme naturel reflète une rigueur intérieure. Le relâchement, au contraire, dénonce l’absence de cette tension créatrice.

3-Une vérité universelle:

Toutes les grandes civilisations ont compris que le savoir ne pouvait être séparé de la manière de le porter

• Chez les Grecs, Platon rappelait que l’équilibre entre le corps et l’esprit était nécessaire. Le philosophe fréquentait aussi le gymnase, car un esprit lucide demandait un corps discipliné. Hermès, messager des dieux et protecteur des orateurs, était représenté à la fois vif d’esprit et athlétique.

• Chez les Arabes et dans la civilisation islamique, l’unité du corps et de l’esprit fut centrale. Le Prophète Mohammed (paix sur lui) disait : « Ton corps a un droit sur toi » ,soulignant que la préservation de la santé est une part intégrale de la foi et de la discipline spirituelle. Ibn Sina (Avicenne) et Al-Razi, médecins autant que philosophes, considéraient l’harmonie physique comme un prolongement de l’harmonie intellectuelle. Ibn Khaldûn, dans sa Muqaddima, insistait sur l’importance des signes extérieurs de distinction et de rigueur chez les lettrés, qui devaient refléter la noblesse de la science dans leurs comportements et leur apparence.

• En Chine, les lettrés confucéens portaient des habits sobres et codifiés, qui reflétaient autant la maîtrise morale que l’autorité intellectuelle.

• En Europe humaniste, le professeur inspirait par sa robe, sa posture et son langage, signes visibles de son élévation.

Partout, la même idée : celui qui sait doit incarner son savoir. Comme le rappelait Max Weber, le savant n’a pas le droit de dissocier ce qu’il pense de ce qu’il montre.

4.Le rôle inspirateur:

Pour un étudiant issu d’un milieu modeste, franchir la porte de l’université devrait être comme entrer dans un monde plus haut : un lieu où l’on découvre non seulement des idées nouvelles, mais aussi un mode de vie, une allure, une civilité qui donnent envie de s’élever.

Si l’amphithéâtre reflète seulement les images familières de son quotidien, aucune projection vers cet « autre monde » ne se produit. Pierre Bourdieu l’avait bien montré : le capital culturel ne vaut que s’il s’accompagne de signes symboliques, visibles et reconnus.

C’est pourquoi la distinction — dans l’habit, le langage et le corps — n’est pas un luxe ni un snobisme : c’est un outil de transmission invisible. Elle nourrit l’imagination de l’étudiant et l’encourage à tendre vers un idéal où le savoir se conjugue avec la beauté, la santé et la maîtrise de soi.

5.Une urgence sociale:

Celui qui ne prend pas soin de lui-même ne pourra pas prendre soin de son pays. Comment exiger d’une élite relâchée qu’elle entretienne ses institutions, ses villes, ses administrations ? La discipline personnelle est le premier pas vers la discipline collective.

C’est pourquoi je place cette question au sommet de la pyramide des urgences : rétablir la distinction — vestimentaire, corporelle, faciale — chez ceux qui incarnent l’élite savante du pays. Non pas par vanité, mais parce que c’est ainsi que l’université, et plus largement la société, redeviendront des lieux où l’on ne se contente pas d’apprendre, mais où l’on se transforme, où l’on s’élève, où l’on rêve.

6.Lettre ouverte aux ministres de l’Enseignement supérieur et de l’Éducation nationale

L’université et l’école sont les lieux où se forge l’avenir d’un pays. Mais comment inspirer les générations si ceux qui incarnent le savoir apparaissent fatigués, négligés, parfois indifférents à leur propre image ?

Le savoir ne se transmet pas uniquement par des livres et des cours, mais aussi par le corps, par l’allure, par la tenue. L’enseignant, dans sa posture et dans son apparence, est un modèle silencieux. Or, aujourd’hui, trop souvent, ce modèle n’élève plus, il se banalise.

Je vous appelle à inscrire dans vos réformes une exigence nouvelle : que les enseignants, à tous les niveaux, se distinguent par leur tenue, leur maintien, leur rigueur physique autant qu’intellectuelle. Non par snobisme, mais pour incarner ce à quoi le savoir oblige : la maîtrise de soi, le respect de l’autre et l’inspiration par l’exemple.

Cette exigence devrait être reconnue dans l’évaluation du corps enseignant. Non pour punir, mais pour encourager une culture de l’exemplarité. Car celui qui prend soin de lui-même, qui élève son apparence et son attitude, contribue à élever son pays.

Élever l’école et l’université commence par élever ceux qui y enseignent.

Respectueusement,

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

كمال بداري Kamel Baddari

وزارة التربية الوطنية – Ministry of National Education of Algeria