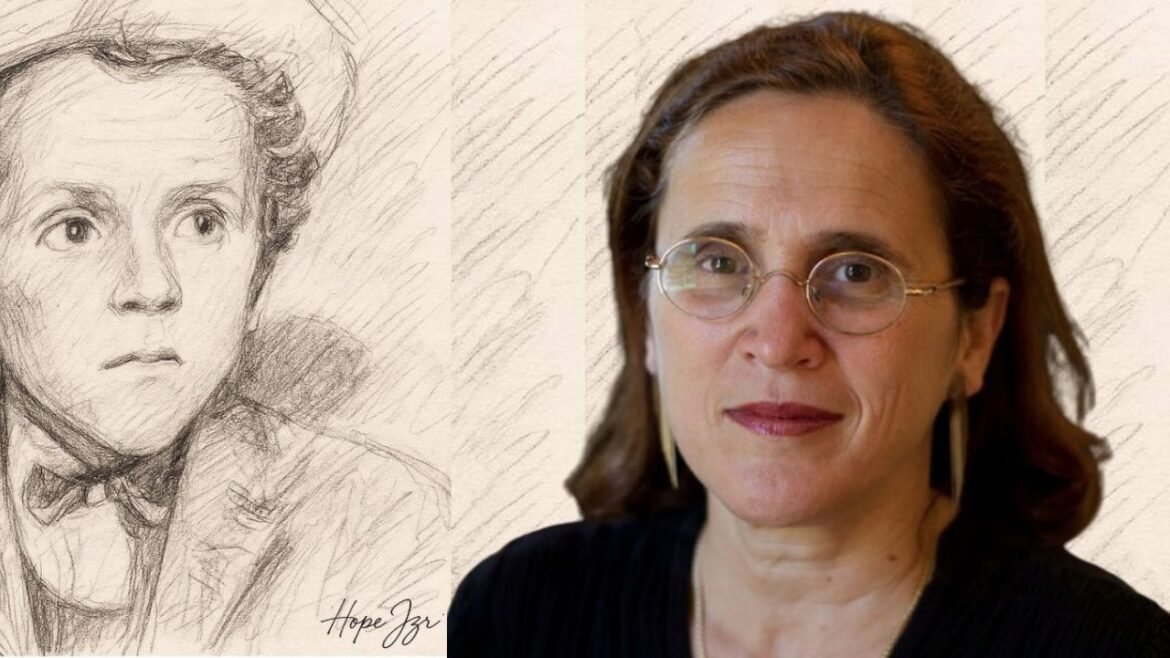

Chère Ariella Aïsha Azoulay,

Permettez-moi d’abord de m’adresser à vous par votre prénom, Aïsha, pour vous exprimer la fraternité d’un Algérien musulman qui se considère, avant tout, profondément d’une Algérie algérienne — avec tout le sens noble que cette expression porte en diversité religieuse, culturelle et ethnique, aussi loin que remonte l’histoire de cette terre.

J’ai lu avec une extrême attention vos deux récentes interviews publiées par Algérie Patriotique. J’y ai trouvé une profondeur rare et une noblesse de ton qui honorent la pensée décoloniale la plus exigeante. Votre démarche, rigoureuse et sensible à la fois, témoigne d’une méthodologie académique d’une remarquable justesse et d’un courage intellectuel que j’admire sincèrement.

Mais en vous lisant, j’ai aussi ressenti comme un inachèvement, peut-être lié au format de l’entretien, ou à ce que toute pensée garde de zone d’ombre. Un point qui m’a profondément interpellé, et qui m’a conduit à vous écrire, dans l’espoir d’attirer votre attention sur un aspect que, je crois, la mémoire collective algérienne perçoit comme l’injustice originelle.

Dans vos deux entretiens, vous vous adressez à deux mondes distincts, sans encore parler au vôtre — ou, plus exactement, au nôtre : celui des hommes et des femmes de la terre de Palestine. Vous vous adressez d’abord À la France — pour lui rappeler que son « universalisme » n’a souvent été qu’un masque pour l’entreprise coloniale. À l’Algérie, ensuite — pour la remercier d’avoir rouvert la porte de la mémoire et pour lui offrir un récit d’émotion et de retour symbolique.

Mais entre ces deux interlocuteurs, il manque un troisième : votre propre communauté, ces Juifs arrachés au monde arabe, souvent installés en Israël ou dispersés ailleurs, à qui vous n’adressez pas encore d’appel. C’est à ce silence que cette lettre répond — non pas pour le juger, mais pour lui donner un sens. Car si le retour est une parole, il ne peut être complet sans ceux au nom desquels il se prononce.

Ma lettre ne contredit pas votre combat, Aïsha — elle le prolonge jusqu’à son point de vérité : celui où retrouver la terre de ses aieux exige de ne pas abandonner la Palestine.

Un visa pour une pensée… mais une pensée sans corps ?

Vous avez dit que le visa accordé par l’Algérie ne vous avait pas été donné à vous seule, mais aussi à un “courant de pensée” dont les idées produisent une autre approche de l’histoire algérienne.

« Il me semble que le visa qui m’a été accordé a été également octroyé ici à un courant de pensée. »

Cette phrase, belle et lourde à la fois, suppose qu’il existe un courant judéo-décolonial — une conscience collective prête à penser et à parler non seulement avec l’Algérie, mais aussi avec la Palestine.

Mais où est-il, ce courant ? S’il existe, qu’il se manifeste d’abord là où la colonisation continue. Et s’il n’existe pas encore, alors peut-être, Aisha, votre voix pourrait en être le révélateur — non pour le créer autour de l’Algérie, mais pour l’appeler à la responsabilité : celle de répondre à la Palestine avant toute chose.

Car vous ne pouvez être seule à porter ce souffle. Seule, vous risquez d’être figée dans un symbole : le symbole commode d’une Algérie “ouverte” face à un Israël qui enferme, le symbole “utile” d’une réconciliation que certains, ailleurs, aimeraient neutraliser sous le vernis d’un “dialogue culturel”.

Cela pourrait, malgré vous, prêter à une récupération — non de votre sincérité, mais de votre courage — dans un contexte de normalisation insidieuse, où chaque geste de bonne foi peut être absorbé par ceux qui effacent la frontière entre vérité et oubli.

Car si le ”Juif colonisé” reste muet face au sionisme, alors sa réhabilitation devient inoffensive — presque décorative. Et, pire encore, elle peut servir de caution à ce même système colonial qu’elle prétend dénoncer.

Voilà le plus grand risque de notre époque : que la mémoire devienne une parure, un espace d’exposition au lieu d’un acte de libération. Le colonialisme, aujourd’hui, ne tue plus seulement les corps — il recycle les consciences. Il aime les pensées subversives, tant qu’elles ne dérangent pas ses fondations.

C’est pourquoi, Aïsha, la vérité de votre démarche ne pourra se maintenir que si elle garde sa tranchante lucidité : rendre au ”Juif colonisé” non seulement sa mémoire, mais d’abord son devoir — celui de se libérer du sionisme, et de libérer avec lui la Palestine.

Une question fraternelle, Aïsha

Dans vos entretiens, vous semblez inviter l’Algérie à aller plus loin : à reconnaître la mémoire juive, à rouvrir des espaces symboliques, à accueillir votre pensée dans ses récits et ses lieux. Mais peut-on vraiment, Madame, demander à l’Algérie d’aller plus loin, alors que ce sont les Juifs d’Algérie qui, en leur temps, ont cessé d’y croire ?

N’est-ce pas d’abord à cette communauté, que vous décrivez comme anti-coloniale et décoloniale, de poser un geste clair — un signe, une parole — pour prouver d’abord qu’elle existe, puis qu’elle porte réellement ce combat ? Et avant même de reparler à l’Algérie, ne devrait-elle pas se reconnaître elle-même, se libérer du sortilège sioniste qui l’a trompée, et dire d’une voix ferme :

“Nous ne sommes pas d’Israël. Nous avons été trompés. Nous sommes de ce monde arabe que la colonisation a déchiré. Nous voulons rendre la Palestine pour retrouver notre mémoire.”

Ce désengagement n’est pas un préalable politique, mais un acte de vérité. Car on ne retrouvera pas sa mémoire tant qu’on n’aura pas rendu celle des Palestiniens, tant qu’on n’aura pas quitté Israël — non par haine, mais par fidélité à ce que furent vos ancêtres avant d’être arrachés.

Et vous l’avez dit vous-même, Aïsha :

“Face aux violences génocidaires, Israël est un régime raciste et colonial.”

“La reconnaissance occidentale d’un État palestinien est une fraude : il faut arrêter d’armer Israël.”

Ces paroles vous honorent. Elles prouvent que votre combat ne se limite pas à la mémoire, mais qu’il touche déjà la justice. Mais pour qu’il prenne toute sa portée, il faut maintenant qu’il appelle les vôtres — cette communauté dispersée que vous évoquez — à rompre, à voix haute, avec ce régime que vous qualifiez vous-même de colonial.

Alors seulement, ce retour à la mémoire aura un sens. Il ne sera plus une demande adressée à l’Algérie, mais une réconciliation naturelle — celle que l’Algérie n’a jamais refusée, parce qu’elle sait reconnaître les siens quand ils reviennent libres et sans dettes.

La clé du retour est gardée à Jérusalem, pas à Oran

D’ailleurs, cette démarche ne saurait être propre à l’Algérie. Car l’exil des Juifs n’a pas touché un seul peuple, mais bien l’ensemble du monde arabe — du Caire à Damas, de Bagdad à Tunis. Partout, des communautés enracinées ont été arrachées de leurs terres, non pas par leurs frères, mais par des projets coloniaux qui ont ensuite utilisé la Palestine comme monnaie d’échange morale.

C’est pourquoi le retour ne peut être simplement national : il doit être civilisationnel et juste. Revenir sans la Palestine, ce serait effacer la seconde moitié du drame — le drame originel — car tant que la terre de Palestine demeure sous occupation, aucune mémoire ne sera rétablie, et tout retour, même mémoriel, équivaudrait à un abandon.

Et surtout, comment demander à l’Algérie une telle ouverture dans le contexte géopolitique actuel ? L’Algérie est l’un des très rares pays arabes à avoir refusé toute normalisation, à maintenir haut le refus du compromis avec l’occupant, et à en assumer le coût dans le silence. Lui demander encore d’ouvrir, alors qu’elle est celle qui n’a jamais fermer, c’est presque lui reprocher d’être restée fidèle.

Sœur Aïsha, le préalable n’est pas diplomatique, mais moral et existentiel.Quiconque veut renouer avec l’Algérie, la Syrie, le Maroc ou le Yémen — avec la mémoire et la terre de ses aïeux — doit d’abord rendre la Palestine, cette terre qu’on lui a donnée par tromperie, comme vous le dites si justement. Car c’est là, à Jérusalem, que fut tranché le fil de la fraternité entre les peuples d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d’ailleurs.

Convoquer la communauté absente et répondre enfin à Abane Ramdane

La seule manière de rendre impossible toute récupération par les courants normalisateurs est de prouver que cette pensée a un peuple — non pas une école universitaire, mais une conscience vivante, dispersée, blessée, mais encore capable de parler.

Cette communauté, c’est celle des Juifs arabes et de leurs descendants, de ces voix silencieuses entre Paris, Tel-Aviv, Montréal ou Oran, qui n’ont pas encore osé dire :

“Nous avons manqué un rendez-vous avec l’Histoire, mais nous pouvons encore y répondre.”

C’est à eux, Madame, que vous devez parler maintenant. C’est à eux que vous devez adresser votre appel — non pas à l’État algérien, qui n’a jamais fermé sa porte, mais à cette conscience, si vraiment elle existe, juive et arabe, exilée, parfois installée ou investissant en Israël, parfois finançant, consciemment ou non, la prospérité de l’État occupant.

En Algérie, en 1956, Abane Ramdane — visionnaire parmi les révolutionnaires — avait tendu la main aux Juifs d’Algérie. Il leur proposait non pas un refuge, mais une fraternité politique : “Soyez des nôtres, la liberté est indivisible.”

Cette main tendue resta suspendue dans l’air, faute de réponse. Mais l’Algérie, elle, n’a jamais fermé cette main. La preuve : elle vous a donné un visa, que vous avez perçu, à juste titre, comme un visa à un “courant de pensée”.

L’Algérie s’est libérée sans cette communauté à qui Abane s’était adressé. Mais rien n’interdit, aujourd’hui, que vous soyez de celles et ceux qui œuvrent à la libération de la Palestine.

Ce serait une réponse encore plus forte à la demande d’Abane, le prolongement naturel de la réparation que vous incarnez.

Une telle démarche, menée aujourd’hui par la communauté que vous évoquez — si elle parvenait à se définir, à se détacher d’Israël, à revendiquer son appartenance à l’histoire arabe, à reconnaître que son silence d’hier a laissé la Palestine livrée au sionisme — serait la plus belle réponse, même soixante-dix ans plus tard, à l’appel de Abane Ramdane.

Ce serait le vrai remerciement à l’Algérie : non un “merci” diplomatique, mais un acte, non pas de retour historique, mais de renouement naturel de la fraternité des peuples, refermant la fracture née à Jérusalem — là où la fraternité fut rompue — et scellant enfin cette réconciliation que le colonialisme avait empêchée, et que la trahison de la Palestine rend aujourd’hui plus urgente encore.

De la mémoire au courage

Vous avez eu le courage de dire : “Je suis juive, algérienne et palestinienne.” Ayez maintenant celui d’ajouter : “Je parle au nom d’une communauté qui ne peut revenir qu’en libérant la terre qu’on lui a fait occuper.”

Car une idée, sans acte collectif de réparateur du péché originel, reste une promesse inachevée. Et vous le savez mieux que quiconque : la décolonisation ne commence pas par le retour, mais par la libération.

Vous avez rouvert la porte de la mémoire. Mais le vrai passage, Aïsha, n’est pas à Oran — il est à Jérusalem. Tant que la Palestine reste captive, aucun retour, mémoriel ou physique, ne peut être complet. Alors, ce “courant de pensée” dont vous parlez prendra corps. Et ce jour-là, l’Histoire dira : Abane n’a pas tendu la main en vain.

Et parce que votre œuvre traverse les lignées et les blessures, laissez-moi vous dire, comme à une sœur de plume et de mémoire :

Ne défendez pas votre père en laissant votre mère.

Car défendre l’un sans l’autre, c’est encore obéir au partage colonial — celui qui a séparé la mémoire d’Algérie du cœur de la Palestine. Parce que, contrairement à la terre de votre père qui est souveraine, la terre de votre mère attend encore d’être libérée.

Hope & ChaDia

– P.S. — Remarque importante

Il ne s’agit pas ici de débattre de “retour”, mais d’évoquer ce qui doit le précéder : la vérité. Retrouver la terre de ses aïeux sans libérer celle qu’on a, même involontairement, aidé à coloniser, ce serait confondre la mémoire et l’oubli.

– Les interviews de Aisha a AlgeriePatriotique:

Exclusif – Ariella Aïsha Azoulay raconte à Algeriepatriotique son pèlerinage en Algérie – algerie patriotique – Journal d’actualité Algérie Internationale