par Hope & ChaDia — novembre 2025

Ou comment faire sauter le verrou Algérien

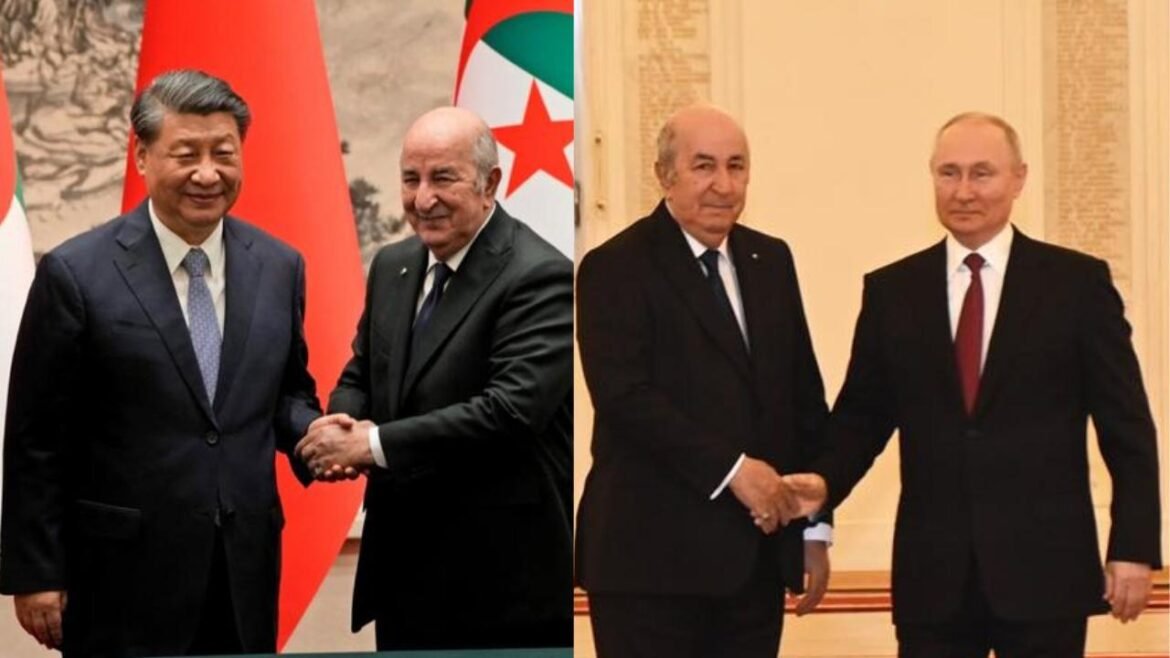

Derrière les apparences diplomatiques, la bataille autour de la résolution 2797 sur le Sahara occidental n’était pas une simple querelle de formulations ou d’intérêts ponctuels. Elle s’inscrivait dans une stratégie plus vaste : déstabiliser l’équilibre maghrébin pour neutraliser l’Algérie, perçue comme le verrou géopolitique qui empêche la jonction entre le Maghreb atlantique, le Sahel et les circuits d’influence occidentaux.

Le scénario visait à transformer un dossier de décolonisation encadré par le droit international en prétexte d’intervention régionale, pour ouvrir un corridor de chaos contrôlé reliant le Sahara occidental au Sahel. En toile de fond, certains stratèges occidentaux espéraient rééditer avec le Maroc et Contre l’Algerie, le schéma de la guerre Iran-Irak — une guerre d’usure destinée à affaiblir l’un des rares États encore pleinement souverains de la région, celui qui continue de résister à l’axe Tel-Aviv–Paris–Washington. Le veto que l’on cherchait à provoquer devait servir de détonateur.

Lorsque la résolution 2797 a été inscrite au programme du Conseil de sécurité, la confrontation apparente à New York masquait une manœuvre stratégique beaucoup plus vaste : provoquer un blocage du Conseil afin d’éteindre la base légale de la MINURSO, transformer la crise sahraouie en prétexte sécuritaire et, par ce basculement, ouvrir un corridor d’exploitation et d’influence sur les ressources du flanc atlantique du Maghreb.

Ce qui se jouait n’était pas seulement une dispute textuelle sur des formulations diplomatiques. C’était une tentative délibérée de métamorphoser un dossier de décolonisation — et son régime juridique international — en outil d’intervention et de reconfiguration géopolitique.

Le dispositif du piège

La rédaction initiale portée par Washington, soutenue diplomatiquement par Paris, visait à enlever toute référence au droit à l’autodétermination et à placer le « plan d’autonomie » présenté par Rabat comme la base unique du processus. L’effet escompté était double : d’une part neutraliser juridiquement l’exigence d’un référendum ; d’autre part provoquer une réaction des puissances non-occidentales — veto ou condamnation nette — qui ouvrirait la voie à une narration alternative, légitimant ensuite des mesures « externes » de gestion de crise.

Le schéma logique était simple et cynique : faire échouer le texte par son caractère inacceptable, accuser Moscou et Pékin d’avoir « paralysé » l’ONU, puis proposer une « solution alternative » opérée hors du cadre onusien — une architecture de stabilisation pilotée par des partenaires régionaux et extra-régionaux favorables aux intérêts occidentaux et à leurs alliés.

L’intérêt stratégique n’était pas anecdotique : des études et rapports publics et privés signalent la présence de gisements et d’explorations géologiques, y compris pour des matériaux critiques, dans la macro-région saharo-occidentale. Maîtriser juridiquement le territoire et ses couloirs d’exportation aurait signifié, pour des acteurs extérieurs, un accès facilité à des ressources convoitées dans le contexte de la compétition technologique globale.

Le plan : transformer la légalité en levier d’intervention

Ce calcul obéissait à une logique simultanément juridique, sécuritaire et stratégique. Juridiquement, l’extinction du mandat de la MINURSO aurait emporté le cadre onusien qui, depuis 1991, structure le cessez-le-feu et encadre toute facilitation d’un processus politique. Sécuritairement, l’absence d’une présence onusienne neutre aurait supprimé le tampon entre forces adverses, augmentant de manière significative le risque d’escalade locale. Stratégiquement, cette déstabilisation aurait servi d’alibi pour l’introduction d’instruments de « stabilisation » — sous couvert de lutte contre le terrorisme, de sécurité transfrontalière ou d’assistance humanitaire — lesquels peuvent être rapidement convertis en leviers opérationnels et économiques visant la sécurisation de corridors, de ports et de couloirs d’exportation.

Concrètement, la séquence envisagée était la suivante : créer un vide juridique susceptible de pousser le Polisario à reprendre les armes ; laisser le conflit dégénérer à faible intensité ; instrumentaliser ensuite cette reprise comme justification d’une « gestion extérieure » présentée comme neutre mais de fait prescriptive ; et, enfin, utiliser cette gestion pour garantir des axes logistiques et d’exportation stratégiques.

Fait révélateur de l’intention initiale : après l’échec de la tentative d’ôter toute référence à la MINURSO, les États-Unis et la France ont tenté, lors des négociations, de réduire la durée du renouvellement du mandat à trois mois — manœuvre qui aurait accru l’incertitude juridique, multiplié les points de rupture possibles et accéléré le calendrier vers une décision fatale sur l’existence même de la mission. Cette volonté de raccourcir drastiquement le mandat illustre qu’il ne s’agissait pas d’une simple préférence procédurale mais d’une stratégie visant à fragiliser — puis, potentiellement, à faire sauter — le cadre onusien.

Le point d’arrêt : le non-veto qui a sauvé la MINURSO

Le scénario n’a pas fonctionné. Les États capables de recourir au veto ont lu le piège et ont choisi, au moment décisif, la retenue. La Russie et la Chine ont publiquement dénoncé la partialité du texte initial ; elles se sont toutefois abstenues d’employer le veto. Cette abstention n’était pas une approbation du contenu, mais un acte stratégique : préserver la continuité juridique de la MINURSO et donc la stabilité régionale. La Russie a été explicite : « Nous nous sommes abstenus pour donner une chance à la paix. »

La modification formelle du texte — la réintroduction explicite des références aux principes de la Charte, et notamment au droit à l’autodétermination — a été obtenue grâce à des convergences procédurales et doctrinales : Les délégations non permanentes (Guyana, Mozambique, Ghana, Suisse, Danemark) ont exercé une pression déterminante pour restaurer le langage onusien classique.

Le résultat juridique est net : la MINURSO a été renouvelée pour la période prévue, le Sahara occidental demeure listé comme territoire non autonome, et le principe de l’autodétermination conserve sa force normative. Sur le plan pratique, cette issue évite l’effondrement immédiat du cadre onusien et le risque d’une spirale d’escalade.

La gravité d’un veto et le sort de la MINURSO

Un veto utilisé pour bloquer le renouvellement du mandat de la MINURSO aurait eu des effets immédiats et concrets : extinction de la base juridique de la mission, retrait ou mise en suspension du personnel onusien, disparition du cadre de médiation formel, et vacance d’une instance neutre de surveillance du cessez-le-feu. Sans MINURSO, le cessez-le-feu de 1991 perdrait sa mécanique d’application pratique. Le risque d’escalade militaire locale, puis régional, augmenterait de façon significative, et la légitimité internationale du recours à des « solutions alternatives » (forces de stabilisation, interventions de sécurité, dispositifs bilatéraux) s’en trouverait renforcée.

Le rôle pivot de l’Algérie

Le rôle pivot de l’Algérie

Au centre de cette dynamique se trouve l’Algérie. La diplomatie algérienne, incarnée dans cette séquence par son représentant permanent Amar Benjamâa et soutenue par la ligne du ministère des Affaires étrangères, a maintenu une posture de « fermeté juridique » : refus de la dilution du principe de décolonisation, exigence d’un texte conforme au droit international et volonté de préserver la stabilité régionale sans déclencher d’affrontement.

Cette combinaison — fermeté sur le principe et refus du déclenchement — a produit un effet politique précis : elle a donné à Moscou et Pékin l’espace nécessaire pour manifester leur désaccord sans recourir au veto, et a permis aux États non-occidentaux de se positionner clairement sur la protection du droit tout en évitant la rupture institutionnelle. L’Algérie n’a pas cherché la victoire par la confrontation ; elle a protégé la légitimité du processus. Dans un Conseil de sécurité où d’autres cherchaient à instrumentaliser le veto, c’est elle qui, par sa cohérence et sa constance, a posé le seul veto véritablement moral et politique : un veto éthique en refusant de participer au vote.

Ce qui a été déjoué : du scénario du vide à la stratégie de captation

L’échec du plan révèle la logique sous-jacente de la manœuvre occidentale : instrumentaliser l’ONU pour transformer un dossier de décolonisation en prétexte de reconfiguration géostratégique. Si la manœuvre avait réussi, le Sahara occidental aurait été privé de tout encadrement légal, la région sahélo-atlantique aurait été exposée à une recrudescence d’insécurité, et la porte se serait ouverte à des dispositifs de « stabilisation » factuels — c’est-à-dire politiques et économiques — favorables à des intérêts extérieurs.

Autrement dit, le veto délibéré qu’on cherchait à provoquer n’était pas un simple outil parlementaire : il était conçu comme le déclencheur d’un processus de recomposition régionale, dont l’impact aurait été dramatique pour la souveraineté des États riverains et pour la protection des populations locales.

De la guerre des ressources à la guerre des récits

Cette séquence s’inscrit dans un contexte plus large : l’affrontement systémique pour les matières critiques et la technologie. La victoire chinoise des chaînes de valeur des terres rares a contraint Washington à chercher des alternatives géographiques et politiques. Le Sahel et le flanc atlantique du Maghreb constituent, aux yeux de certains stratèges, des axes de substitution potentiels — non seulement pour l’extraction, mais pour des corridors logistiques et commerciaux.

La tentative d’instrumentaliser la résolution onusienne doit être lue comme une pièce de cet échiquier : la légalisation de nouveaux statuts territoriaux aurait légitimé des opérations économiques et sécuritaires alignées sur des priorités extra-régionales. Face à cela, la résilience de la diplomatie multilatérale — matérialisée par la réinscription du droit à l’autodétermination et par la continuité de la MINURSO — neutralise, provisoirement, les ambitions de capture.

Bilan : qui a gagné, qui a perdu, et pourquoi

Sur le registre strictement juridique et au regard de la paix, la réponse est claire : la victoire est celle du droit et de la continuité institutionnelle. La MINURSO subsiste, le statut juridique du Sahara occidental n’est pas renversé, et le principe d’autodétermination demeure reconnu. Ce résultat prévient la conversion d’un dossier de décolonisation en une opération de saisie géopolitique.

Politiquement, le scénario montre que les promoteurs de la manœuvre — États-Unis, France, et, pour certains aspects logistiques et financiers, Israël et les Émirats arabes unis — n’ont pas réalisé leurs objectifs majeurs. Ils ont cherché à instrumentaliser une procédure onusienne pour provoquer un vide exploitable ; ils ont échoué.

En revanche, la paix qui prévaut est fragile : elle est une paix de maintien, non une paix de solution. Le peuple sahraoui demeure sans horizon politique définitif et la dynamique de pression géopolitique reste active. La préservation du cadre onusien est une condition nécessaire de la paix, mais elle n’est pas suffisante pour apporter la justice politique que réclame la décolonisation.

Alors que le Maroc s’enlise davantage dans l’angrenage d’un royaume sans souverainté.

Conclusion

La séquence autour de la résolution 2797 est révélatrice d’un nouvel état du monde : la lutte pour les ressources et la sécurité se combine désormais à une stratégie de manipulation des institutions multilatérales. Le piège du veto, s’il avait fonctionné, aurait permis de transformer un dossier juridique en levier d’intervention. Grâce à la retenue calculée de certains acteurs et à la constance d’États régionaux comme l’Algérie, ce basculement a été empêché.

Cette victoire du droit et de la paix marque aussi une victoire du verrou algérien : celui d’un pays qui, par la cohérence de ses positions et la solidité de ses alliances, a empêché la transformation de la crise sahraouie en embrasement régional. Le projet visant à « faire sauter » ce verrou, par la déstabilisation du flanc sahélo-atlantique, et avec l’Algérie a échoué.

Le Sahara occidental reste juridiquement sous protection onusienne, le Sahel n’a pas basculé dans le chaos, et l’Afrique du Nord demeure, pour un temps encore, hors du scénario de fragmentation que certains avaient anticipé.

P.S. : références et sources ouvertes (sélection Hope & ChaDia)

-

P.S. : références et sources ouvertes (sélection Hope & ChaDia)

-

United Nations, Security Council Report (SCR) — “Western Sahara: Expected Renewal of MINURSO Mandate,” octobre 2025.

— Mentionne la première mouture américaine de la résolution 2797, dépourvue de référence explicite au droit à l’autodétermination. -

UN Press Release – SC/15740, Security Council, 31 October 2025.

— Compte rendu officiel de la séance d’adoption de la résolution 2797, incluant les explications de vote et les réserves de la Russie, de la Chine et du Mozambique.

— La Russie y déclare : « Nous nous sommes abstenus pour donner une chance à la paix. » -

PassBlue, “Behind the Scenes of MINURSO Renewal: US Pressure and African Balances,” novembre 2025.

— Analyse indépendante signalant la tentative américaine de réduire le mandat de la MINURSO à trois mois lors des négociations finales. -

U.S. Geological Survey (USGS), “Critical Minerals in Africa: Morocco & Western Sahara,” 2023.

— Évalue les ressources stratégiques et matériaux critiques identifiés dans la région de Dakhla et le bassin sud-occidental. -

Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM, Maroc), Rapport annuel 2024.

— Confirme l’existence d’explorations minières à usage stratégique dans le sud du Sahara occidental. -

Transnational Institute (TNI), “Critical Minerals and New Colonialism: The Scramble for Africa,” 2024.

— Étudie la reconfiguration géopolitique mondiale autour des minerais critiques et la pression exercée sur les zones non autonomes. -

RAND Corporation, “US Strategic Interests in North Africa after 2020,” 2022.

— Document de prospective décrivant la recherche d’un « pivot logistique » entre le Sahel et le littoral atlantique africain. -

Carnegie Endowment for International Peace, “North Africa’s Fragility Loop,” 2023.

— Analyse les risques de contagion régionale en cas de reprise du conflit au Sahara occidental. -

Center for Strategic and International Studies (CSIS), “Europe, Beyond Its Southern Border,” 2023.

— Décrit l’Algérie comme « regional balancer » dont la neutralité empêche la consolidation d’un bloc occidental au Maghreb. -

Le Monde Diplomatique, « L’Algérie, la neutralité stratégique et la tentation occidentale du contournement », avril 2024.

— Explore la politique étrangère algérienne comme facteur de stabilité régionale et d’indépendance face aux influences extérieures. -

CIA Declassified Briefs, “Iran–Iraq War Lessons: Balancing Strategy in the Middle East,” 1989.

— Décrit la stratégie occidentale de « guerre d’équilibre » utilisée pour contenir deux puissances régionales rivales. -

Chatham House, “Why Peacebuilding Fails and What to Do About It,” 2025.

— Étudie la doctrine du « containment par la guerre périphérique » et sa résurgence dans les politiques de puissance contemporaines. -

United Nations – Permanent Mission of the Russian Federation, Statement by Vassily Nebenzia, 31 octobre 2025.

— Déclaration officielle : « Nous nous sommes abstenus pour donner une chance à la paix. » -

Permanent Mission of the People’s Republic of China to the United Nations – Explication de vote, 31 octobre 2025.

— Appelle au respect du droit international et à la continuité de la MINURSO comme condition minimale de stabilité régionale. -

Security Council Report, “Voting Analysis: Western Sahara (Resolution 2797),” novembre 2025.

— Résume les positions du Royaume-Uni, du Guyana, du Mozambique, du Ghana, de la Suisse et du Danemark dans la formulation finale du texte.

-

Hope & ChaDia

2 comments

Votre analyse est perceptible à travers certaines déclarations de marocains où il est question de démanteler le caractère référendaire pour la question de l’autonomie en substituant la représentation du peuple sahraoui à savoir le polisario par des représentants fantoches à la solde de la monarchie.

SURTOUT POUR EMBRASER LA REGION