Dans l’entretien accordé à El Watan, Rabah Sebaa, auteur du roman Fahla, revient sur l’origine de son œuvre écrite en arabe dialectal. Pour ce professeur de sociologie et d’anthropologie linguistique, la langue algérienne «doit donner des ailes colorées à ses mots. La langue algérienne doit briser ses suffocantes muselières, car elle est vivante et entière. L’algérien est une langue d’avenir, car elle est d’une souplesse syntaxique et d’une capacité d’absorption lexicale très rare».

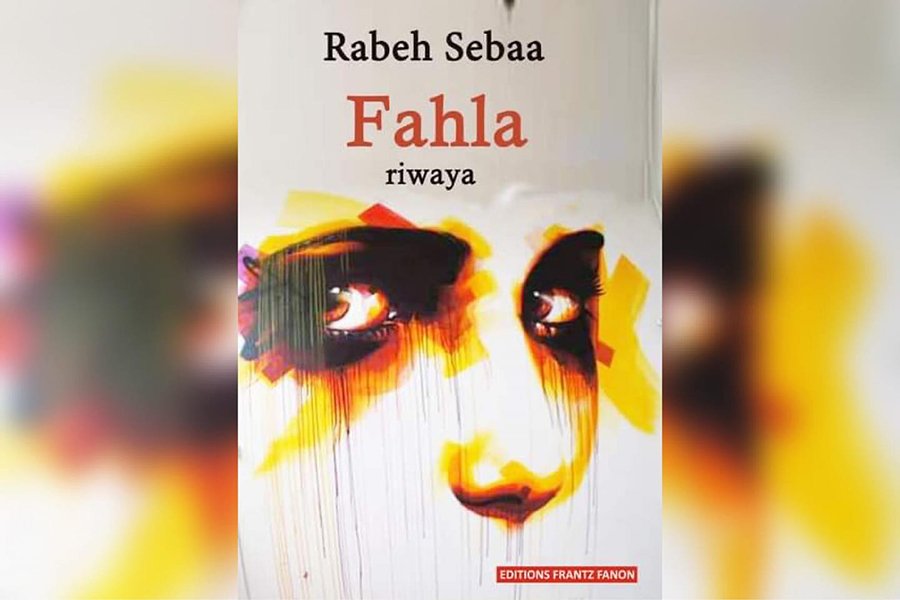

- Vous venez de publier un roman en arabe dialectal : Fahla (éd. Frantz Fanon). Quelle est la genèse de cette œuvre singulière ?

Au commencement, elle a pour socle un constat et une observation. Un constat tout simple. Celle d’un paysage littéraire algérien incomplet, voire mutilé, amputé d’une partie fondamentale. Un paysage se composant seulement de trois formes d’expression dominantes, une littérature d’expression arabe, une littérature d’expression française et plus récemment d’une littérature d’expression amazighe, notamment kabyle. J’ai constaté que le grand absent de ce triptyque était paradoxalement la langue la plus parlée, la langue du plus grand nombre, en l’occurrence la langue algérienne. J’ai attendu longtemps qu’un de nos littérateurs prenne la décision de combler cette absence. En vain. J’ai alors pris la décision de le faire. D’autant plus que cette décision se situe dans le prolongement de mes préoccupations académiques et de mes recherches universitaires dans le domaine de l’anthropologie linguistique. Et c’est de là que provient l’observation à la base de cette genèse. Après de longues années de recherche, d’enseignement et après la publication de plusieurs ouvrages dans ce même domaine, je suis parvenu à la conclusion que la langue algérienne est apte à devenir une langue littéraire et académique. Au même titre que le maltais, l’hébreu ou d’autres langues qui ont quitté leur statut de langues minoritaires et orales pour évoluer vers le statut de langue nationale et officielle. La langue algérienne est capable d’évoluer vers ce statut. Un roman de près de trois cents pages écrit dans cette langue est le meilleur gage de cette possible évolution.

- Le texte est édité avec deux versions graphiques (caractères arabes et latins). Pourquoi un tel choix ?

D’abord pour mettre un terme à cette polémique qui pollue la question de l’écriture de la langue amazighe, en caractères latins, arabes ou tifinagh. Ensuite pour permettre à ceux qui ont appris la langue algérienne par transmission orale, comme les enfants d’émigrés, et qui ne connaissent pas l’alphabet arabe de pouvoir y accéder. D’ailleurs même en Algérie, beaucoup de lecteurs de Fahla ont choisi de le faire dans la version latine. Les deux graphies font partie de notre patrimoine littéraire et il y a aucune raison de privilégier l’une sur l’autre.

- Le sujet de votre roman est lui aussi iconoclaste : des femmes brimées menant la fronde pour dénoncer leur marginalisation…

En effet, et l’élément catalyseur est l’assassinat d’un poète par les propagateurs des ténèbres. Cet assassinat donne l’occasion aux femmes de forcer la porte du cimetière pour assister à son enterrement. Commence alors un combat, sans répit, contre toutes les formes d’oppression déguisées en morale ou en religion. Les pulsions de vie pour toute une société prennent alors leur départ et leur détermination à partir du lieu de la mort. Fahla, en compagnie d’autres femmes, va braver toutes les menaces que charrie la tentative forcenée d’assombrissement de la société au nom de fausses valeurs religieuses, érigées en dogmes. A ces valeurs mortifères, elles opposent la propagation du Beau. La beauté comme antidote de l’horreur charriant la hideur. Le combat de la beauté contre la laideur. Un combat pour une société où il est possible de vivre dignement et bellement, de penser librement, d’aimer démesurément et de rêver indéfiniment. Entre le récit et le roman historique, ce texte est, comme vous l’avez rappelé, le premier rédigé en algérien dans les deux graphies, arabe et latine.

- C’est aussi un hommage aux intellectuels algériens assassinés durant la décennie noire…

Tout à fait. D’abord le «goual», qui est le symbole de la parole vive. Ensuite, Nour Ezzine, le passionné de lecture et de poésie melhoun. Et puis trois personnages réels que sont Aloula, Bakhti Benaouda et Hasni. D’autres comme Medjoubi, Mekbel ou Djaout sont également cités à côté de femmes anonymes. Il est important de se remémorer tous ceux qui sont tombés simplement parce qu’ils étaient porteurs de valeurs de liberté, d’amour et d’humanité.

- Vous plaidez pour la promotion de l’arabe algérien, qui, soutenez-vous, «n’est pas un dialecte, mais une langue à part entière avec sa grammaire, sa syntaxe, sa sémantique et sa personnalité linguistique». Cette idée n’emporte pas l’adhésion générale. Pourquoi ?

Cette idée n’emporte pas l’adhésion générale, car l’inculcation idéologique subie durant soixante ans par le plus grand nombre a la peau très dure. Bien avant l’indépendance, on martelait, déjà, que la langue arabe fusha serait la langue officielle de l’Algérie indépendante. Et que ni la langue algérienne, ni la langue amazighe ne pouvaient aspirer à ce statut, étant considérées comme des langues mineures, flanquées des appellations darija ou âamiya. Je dois tout d’abord exprimer mon aversion, contre le recours ou l’usage du mot ‘‘eddarja’’, qui prétend maladroitement correspondre à l’équivalent de la notion de dialecte en français. Tous les deux charrient, présomptueusement, une forte et malodorante péjoration. La marque de mépris pour les langues non souverainisées, les langues non officialisées, les langues admises dans la cour du pouvoir. Bref, les langues minorées.

Comme l’algérien. C’est ça le dessein, pour ne pas dire la mission, politico-sémantique de la notion de ‘‘darija’’. L’algérien est une langue avec sa grammaire, sa syntaxe, sa sémantique et toute sa personnalité linguistique. Une personnalité historique qui a été injustement minorée pour des raisons idéologico-politiques. Il est, à présent, temps de se débarrasser de cette gangue d’opacité mortifère ou plus précisément mortifiante. Une langue à la fois mystificatrice et castratrice, qui veut assexuer la langue algérienne. Comme elle l’a fait pendant des décennies pour les langues de matrice amazighe. La langue algérienne ne doit pas subir le même sort. La langue algérienne doit donner des ailes colorées à ses mots. La langue algérienne doit briser ses suffocantes muselières car elle est vivante et entière. L’Algérien est une langue d’avenir car elle est d’une souplesse syntaxique et d’une capacité d’absorption lexicale très rare. Il suffit d’entendre la multiplicité colorée de ses sonorités. La plupart des autres langues sont prisonnières de la rigidité de leurs règles grammaticales et syntaxiques. Ce n’est pas le cas de l’algérien. L’Algérien est ouvert à toutes les réceptions, à toutes les variations et à toutes les déclinaisons. Les linguistes avertis savent que dans l’algérien il existe des mots de l’époque punique, lybique, des mots arabes, turcs, espagnols, italiens, français et beaucoup de vocables puisés dans les différents idiomes berbères. C’est dans cette perspective que s’inscrit le projet de publication du premier roman en algérien comme l’un des jalons d’une littérature d’expression algérienne.

- Les langues parlées n’arrivent pas à s’imposer dans le champ littéraire algérien. Cela est-il dû uniquement à l’absence d’engagement des pouvoirs publics ou même d’une certaine élite universitaire ?

J’ai dit plus haut que j’ai attendu longtemps que l’un ou l’une de nos littérateurs attitrés le fasse. En vain. Alors j’ai pris la décision de le faire. Il existe une forte frilosité chez ce que vous appelez «une certaine élite universitaire» qui reste très obéissante aux lignes tracées conventionnellement. Y compris sur le plan littéraire. Mais il faut noter que l’écriture littéraire en langue amazighe prend de plus en plus de la consistance. Depuis Askuti de Said Sadi, en passant par Fafa de Rachid Aliche, et Ger yid d was d’Amar Mezdad, la littérature d’expression amazighe a fait des pas énormes. Aujourd’hui, plus de cent auteurs produisent régulièrement en langue amazighe et gagnent chaque jour un peu plus de lecteurs. En langue algérienne, il reste du chemin à parcourir. Fahla étant le premier. Dans le pays voisin, une écrivaine tunisienne, Faten Fazaâ, auteure tunisophone, est devenue un phénomène littéraire en Tunisie. Elle a vendu son premier roman en langue tunisienne à plus de 30 000 exemplaires.

- Des projets en vue ?

Oui, un nouveau roman, bien avancé, sur le mal-être des jeunes Algériens pris dans le tourbillon des affres de la toxicomanie, ou la harga face à l’impuissance résignée de leurs aînés. Ces maux qui rongent la société algérienne et qui exposent nos jeunes à tous les périls. Mais le projet qui me tient à cœur, et qui s’inscrit dans l’épaisseur de la durée, est de poursuivre l’écriture dans cette langue pour l’imposer. Il existe bien du théâtre, des chansons et une poésie en langue algérienne. Il manquait une littérature. Il faut la développer. Une littérature qui est porteuse d’une sensibilité et d’un affect qui prend ancrage dans la quotidienneté. Car les langues de la sensibilité battent en brèche, de plus en plus ouvertement, les pseudos-langues de la souveraineté. Il suffit de voir quelle langue s’utilise dans les réseaux sociaux. Les langues natives qui retrouvent, grâce à cet élan communicationnel, leur place doivent trouver leur place littéraire. Des langues qui expriment et décrivent leur quotidienneté avec les mots des mères et des pères. Avec les mots des mots des frères et des sœurs. Avec les mots des voisins et les mots des passants. Car les langues natives ont le bonheur d’être les paroles de tous les passants. Il s’agit, à présent, de mettre un livre écrit en algérien, entre les mains de chaque passant.

Entretien réalisé par

Nadir Iddir

Bio-express

Rabeh Sebaa est professeur de sociologie et d’anthropologie linguistique. Essayiste, romancier et chroniqueur, il est l’auteur de plusieurs ouvrages, essais, chroniques, récits, nouvelles et du premier roman en langue algérienne, Fahla, écrit simultanément dans les deux graphies, latine et arabe. Parmi ses derniers ouvrages, Les sciences sociales en Algérie entre contrainte expressive et exigence cognitive, Au fil des Algéries, Algéricides, chroniques d’un pays inquiet, Echanges, des écrivains parlent de l’Algérie, la ville moite, les pas du destin….Il a dirigé les projets Langues et cultures au Maghreb, couronné par deux ouvrages, L’arabisation dans les sciences sociales (Editions l’Harmattan, Paris-Montréal) et L’Algérie et la langue française ou l’altérité en partage, (Editions Frantz Fanon). Le projet l’Algérie dans la Méditerranée, couronné par Algérie, la tierce rive en méditerranée. (Confluences-Mediterranée, l’Harmattan). Fondateur de la revue Confluences-Algérie, il dirige présentement la revue des sciences sociales Socialités et Humanités. Il compte plusieurs publications dans des revues internationales et collabore régulièrement à la presse nationale comme chroniqueur dans un quotidien national et/ou contributeur dans plusieurs autres tribunes. Il assure plusieurs séminaires sur les langues et anime régulièrement des ateliers d’écriture. Il accorde, surtout, une écoute très attentive à toutes les vibrations culturelles et de l’ensemble des pulsations littéraires, poétiques et artistiques de la société algérienne.