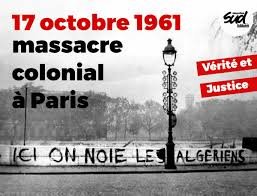

Chaque année, lorsque la France commémore les violences du 17 octobre 1961, surgissent des voix pour en contester jusqu’à l’existence. On y voit dénoncés un « mythe », une « légende militante », une « culpabilisation nationale ». Récemment encore, un polémiste a repris cette rhétorique : selon lui, « aucun massacre n’a eu lieu », il n’y aurait eu « qu’un mort français », et tout le reste relèverait d’une manipulation du FLN relayée par les communistes et l’intelligentsia universitaire. Cette posture, en apparence documentée, repose pourtant sur une lecture profondément biaisée des sources et une méconnaissance du travail historiographique conduit depuis trente ans.

Il importe ici non pas de répondre par l’indignation, mais par la méthode. Car l’histoire du 17 octobre 1961 ne se réduit ni à des slogans, ni à des simplifications. Elle s’appuie sur des faits établis, des archives ouvertes, des enquêtes croisées et des travaux d’historiens français et étrangers. Et ces faits, aujourd’hui, ne laissent guère de place au doute.

Le contexte : une guerre d’Algérie qui se joue aussi en métropole

Nul ne conteste que la guerre d’indépendance algérienne se soit étendue au territoire français. Dès 1958, le FLN organise en métropole un réseau de collecte de fonds, de propagande et de coercition sur la population algérienne. Ces réseaux affrontent leurs rivaux du MNA, tandis que la police française mène une guerre souterraine contre le FLN. Les attentats, les assassinats internes et les représailles sont alors nombreux.

Mais ce contexte ne saurait masquer une autre réalité : en 1961, le préfet de police de Paris, Maurice Papon, met en place un couvre-feu racialisé visant les seuls « Français musulmans d’Algérie ». Le 17 octobre, le FLN appelle à une manifestation pacifique pour dénoncer cette mesure. Des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants défilent dans Paris, souvent vêtus de leurs plus beaux habits, sans armes. La répression est immédiate et brutale : tirs, coups, arrestations massives, noyades dans la Seine. Des centaines de personnes sont arrêtées et entassées dans des lieux d’internement improvisés — le Palais des Sports, le stade Coubertin, Vincennes.

Le rapport Mandelkern : ce qu’il dit vraiment

Le polémiste invoque le rapport Mandelkern (1998) pour prétendre qu’il aurait « fait litière du mythe ». C’est faux. Ce rapport, commandé par le Premier ministre Lionel Jospin, ne visait pas à déterminer un bilan définitif, mais à inventorier les archives disponibles de la Préfecture de police et à établir ce qu’elles contiennent ou non.

Le rapport constate que les archives policières sont lacunaires, que beaucoup de documents manquent ou ont été détruits, et qu’il est impossible de fixer un chiffre exact des victimes. Il indique seulement qu’« au moins plusieurs dizaines » d’Algériens ont été tuées. Mandelkern souligne par ailleurs les dysfonctionnements de l’époque : la confusion dans les registres, l’absence de suivi judiciaire, les contradictions dans les rapports internes.

Autrement dit : loin de « réfuter » la thèse d’une répression sanglante, le rapport Mandelkern confirme qu’un nombre significatif de morts est avéré et que les sources policières doivent être lues avec prudence. C’est précisément cette prudence que le polémiste oublie en les brandissant comme des preuves absolues.

Les sources : la police, la morgue, et leurs limites

Les négationnistes invoquent les registres de l’Institut Médico-Légal (IML) pour affirmer qu’aucun corps d’Algérien n’aurait été enregistré le 17 octobre. Or, les historiens savent combien ces registres sont incomplets. Des dizaines de corps ont été repêchés dans la Seine dans les jours et semaines suivantes, parfois non identifiés, parfois enregistrés à d’autres dates, parfois simplement disparus.

Les archives de la police fluviale, longtemps fermées, montrent que plusieurs corps ont été retrouvés dans le fleuve sans identification possible. Des témoins — policiers, infirmiers, riverains — ont évoqué les scènes de noyade et les violences. De nombreux témoignages concordent, notamment ceux recueillis par Jean-Luc Einaudi dans La bataille de Paris (1991), confirmé par des documents déclassifiés depuis. Même des policiers de l’époque, tel le commissaire Georges Paponnet, ont reconnu les brutalités et les consignes de dissimulation.

En 1999, lors du procès Papon, le tribunal administratif de Paris a jugé que la répression du 17 octobre 1961 constituait « une faute lourde de l’État ». Cette décision de justice suffit à contredire l’idée qu’il n’y aurait eu « qu’un mort ».

Les travaux des historiens : convergences et divergences

Les estimations du nombre de victimes varient selon les méthodes :

- Jean-Paul Brunet, historien de la police, après étude critique, évoque « au moins une trentaine » de morts, chiffre déjà sans précédent pour une opération de maintien de l’ordre à Paris.

- Jean-Luc Einaudi parle d’environ 200 morts, certains assassinés dans les jours suivants.

- D’autres, comme Sylvie Thénault, spécialiste de la guerre d’Algérie, soulignent que le nombre exact est secondaire par rapport à la nature du fait : une répression d’État contre une population civile non armée.

Ainsi, si les chiffres diffèrent, la communauté scientifique converge sur l’essentiel : il y a bien eu massacre, au sens historique du terme, c’est-à-dire usage disproportionné et meurtrier de la force publique contre des manifestants civils.

Le sophisme de la symétrie : FLN vs. Police

L’auteur du texte polémique s’efforce de rappeler les crimes du FLN en métropole. Ce rappel est exact mais hors sujet. Oui, le FLN a assassiné des opposants et commis des attentats. Mais la responsabilité d’un mouvement insurrectionnel n’efface pas celle d’un État.

L’État, par définition, détient le monopole de la violence légitime, mais cette légitimité disparaît quand la force se transforme en violence arbitraire, hors du cadre légal. Assimiler les crimes du FLN à la répression du 17 octobre revient à confondre la criminalité d’une organisation clandestine et la responsabilité d’un pouvoir républicain. C’est une fausse équivalence morale et juridique.

Les démocraties se jugent à leur capacité à reconnaître leurs fautes, non à les masquer derrière celles de leurs ennemis.

Le poids des archives et la reconnaissance politique

Depuis les années 1990, l’ouverture progressive des archives et la publication de nouveaux témoignages ont consolidé la connaissance historique. En 2012, le président François Hollande a reconnu que « le 17 octobre 1961, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l’indépendance ont été tués lors d’une sanglante répression ». En 2021, Emmanuel Macron a qualifié ces faits de « crimes inexcusables pour la République ».

Ces déclarations ne sont pas des gestes de repentance mais des reconnaissances de responsabilité fondées sur l’état de la recherche. Elles inscrivent cet épisode dans la mémoire nationale, au même titre que les drames de Sétif, Madagascar ou du métro Charonne (1962).

Les universités françaises, loin d’être « une Corée du Nord mentale », comme le prétend le polémiste, sont des lieux où la pluralité des sources et la critique des biais documentaires font vivre l’histoire. Le 17 octobre 1961 est étudié, débattu, contextualisé — jamais sanctifié, mais jamais nié.

Pourquoi la négation persiste

Le déni du 17 octobre 1961 s’inscrit dans un mouvement plus large : la résistance d’une partie de l’opinion à regarder en face la fin de l’empire colonial et la violence de la décolonisation. En niant les faits, certains croient défendre l’honneur de la France. En réalité, ils fragilisent son crédit moral. La grandeur d’une nation ne se mesure pas à son infaillibilité mais à sa capacité à affronter son histoire sans travestir les archives.

L’historien ne travaille pas pour humilier mais pour comprendre. Dire que la police française a tué, en octobre 1961, des dizaines d’Algériens désarmés, ce n’est pas haïr la France : c’est affirmer que la République doit se juger à la lumière de ses principes.

Conclusion : l’histoire contre la propagande

L’auteur du texte que nous avons lu croit combattre un « mythe ». En réalité, il en fabrique un autre : celui d’une France toujours innocente, victime de complots mémoriels. Mais les archives, les témoignages et la recherche montrent l’inverse : le 17 octobre 1961 fut une répression d’État, conduite sous les ordres du préfet Papon, qui coûta la vie à plusieurs dizaines d’Algériens.

Refuser de le reconnaître, c’est tourner le dos à la vérité. L’histoire n’est pas un tribunal de culpabilité éternelle, mais un exercice de lucidité. Et c’est en regardant lucidement le 17 octobre 1961 que la France se montre fidèle à ce qu’elle prétend être : une démocratie attachée à la vérité, même quand elle dérange.

Références essentielles :

- Rapport Dieudonné Mandelkern, remis au Premier ministre Lionel Jospin, 1998.

- Jean-Paul Brunet, Police contre FLN. Le drame d’octobre 1961, Flammarion, 1999.

- Jean-Luc Einaudi, La bataille de Paris, Seuil, 1991.

- Sylvie Thénault, Histoire de la guerre d’indépendance algérienne, Flammarion, 2012.

- Discours officiels de François Hollande (17 octobre 2012) et d’Emmanuel Macron (16 octobre 2021).

A/Kader Tahri

Chroniqueur engagé, observateur inquiet « Il faut dire les choses comme elles sont, mais refuser qu’elles soient comme ça. » https://kadertahri.blogspot.com/