L’Algérie française par le prisme de l’école

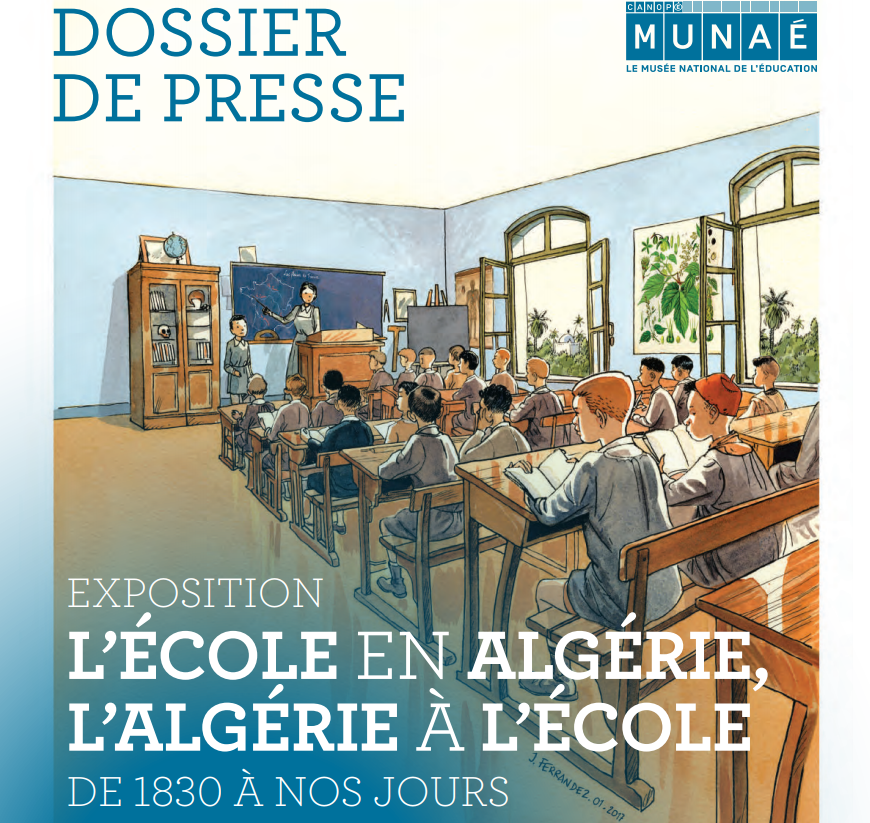

L’exposition “L’école en Algérie, l’Algérie à l’école, de 1830 à nos jours”, conçue par Jean-Robert Henry, chercheur et spécialiste du monde méditerranéen est ouverte au public jusqu’au 2 avril 2018, au Munaé, le seul musée en France consacré à l’école.

Des zones d’ombres et de lumières

“Nous voulons montrer la dimension coloniale de l’histoire scolaire française (…) Le cas algérien est tout à fait intéressant car il montre beaucoup d’ombres et de lumières, des choses très bien et d’autres tout à fait ratées”, a déclaré à la presse M. Henry lors du vernissage.

“Pour ce cas algérien, on n’a pas voulu tout ramener à une vision franco-française, au contraire”, a-t-il dit. “On a essayé de montrer le caractère extrêmement complexe du système scolaire que les Français ont trouvé sur place et comment cette complexité s’est maintenue jusqu’à nos jours”, a-t-il ajouté

Quand les Français prennent possession de l’Algérie en 1830, ils trouvent des petites écoles coraniques de villages mais aussi des medersas (école, NDLR) de niveau secondaire dont ils vont faire peu de cas, voire parfois même les détruire.

Un enfant algérien sur deux est scolarisé en 1962

Quand viendra le temps des réformes de la IIIe République avec Jules Ferry la population européenne va pleinement en profiter mais l’obligation scolaire ne concernera pas les enfants indigènes, à part quelques exceptions. Seuls 10% d’entre eux sont scolarisés en 1940.

Après la seconde guerre mondiale Paris va mettre les bouchées doubles mais “les réformes trop tardives n’empêcheront pas le “problème algérien” de mûrir dans la violence” selon l’exposition. En 1962, 50% des enfants musulmans sont scolarisés.

“Tous ceux qui ont pu entrer dans le système français sont devenus à l’indépendance les élites”, a dit Ahmed Djebbar, ancien ministre algérien de l’Education (1992-94).

Après l’indépendance, la scolarisation va se poursuivre grâce à la coopération franco-algérienne.

Selon M. Henry, l’expérience scolaire coloniale continue à produire des effets aujourd’hui en Algérie, avec les débats sur la place de la langue française dans l’enseignement.

“Notre ambition est que cette exposition puisse être vue en Algérie”, a dit Florence Hudowicz, commissaire de l’exposition.

le dossier complet ici :

https://www.reseau-canope.fr/musee/fileadmin/user_upload/2017-Alge__rie_Dossier_de_presse_ok.pdf

2 comments

Après 1962 (car avant on n’était pas libres)

Si la langue française avait été utilisée comme moyen pour acquérir les sciences seulement (chose qui a été faites néanmoins…mais pas seulement) , là ma3lich ça peut passer , mais un ennemi reste un ennemi et ils avaient des choses derrière la tête ces salopards de franssices .

Je suis pour que cette langue disparaisse des manuels de nos enfants à l’école et surtout à l’université

Excellent! et Merci à toi Hope JZR pour le partage.

Ce retour sur l’histoire de l’école en Algérie nous fait rappeler la « politique de la terre brulée », l’expression de De Gaulle « après 20 ans ce sera le Chaos » et l’expression de Sakosy sur « le colonialisme positif ». Ils savaient pertinemment qu’en n’éduquant pas les Algériens, ils garderaient une main sur le pays…Mais, les algeriens sont resilients.La démocratisation de l’école a permis bon mal an au fil des années de réduire considérablement l’analphabétisme. Et rien que pour cela nous devront tous être reconnaissant à notre Algérie et à la mémoire des Chouhadas. @MRC Le meilleur moyen de combattre l’ennemi, c’est de maitriser sa langue et ses lois.