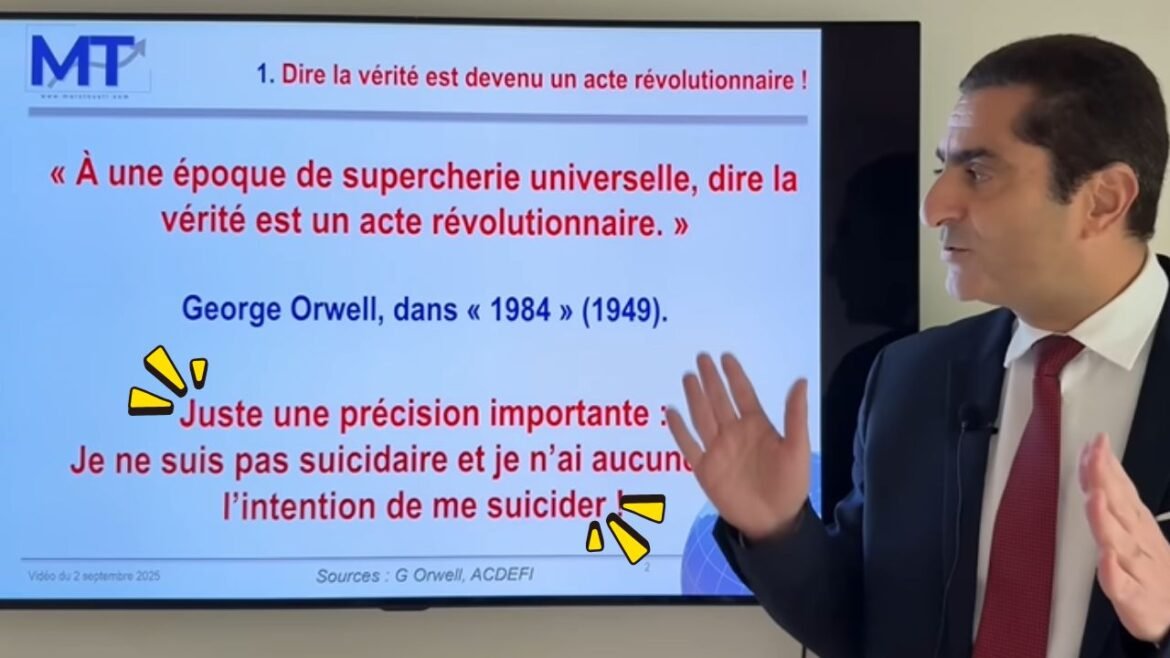

En janvier 2025, Marc Touati confiait « dire la vérité a un coût », évoquant des pressions inédites de « l’establishment ». Hier, il ouvre son analyse par une phrase glacante : « Je ne suis pas suicidaire et je n’ai aucunement l’intention de me suicider. »

Cette précaution résonne d’autant plus fort que deux figures majeures — Éric Dénécé (CF2R) et le général Delawarde — sont mortes récemment dans des conditions contestées par leurs proches, alimentant un sentiment d’opacité et de vulnérabilité pour les voix indépendantes.

Ce climat d’alerte sur la liberté de parole n’est pas anecdotique : il éclaire la suite de cette analyse, où l’emballement des taux, la dérive budgétaire, le calendrier de notation (Fitch) et la nasse institutionnelle créent un cocktail explosif. Autrement dit, l’écosystème politique et économique décrit ci-après n’évolue plus en régime normal ; il s’inscrit dans une atmosphère de défiance systémique qui rend crédible, à court terme, un scénario de confrontation interne.

1) Les faits qui s’accumulent comme des mèches allumées

Les taux d’intérêt souverains français flambent : environ 3,6 % sur 10 ans (un plus haut depuis 2011) et ~4,52 % sur 30 ans (proches des niveaux de 2009). L’écart avec l’Allemagne dépasse 80 pb : la défiance vise la France, pas l’euro en bloc.

Le déficit de l’État sur sept mois atteint ~142 Mds€ et la trajectoire annuelle pointe vers ~200 Mds€ pour l’ensemble des administrations publiques. Dans le même temps, la dette publique frôle 3 350 Mds€ (bientôt 3 500 Mds€), tandis que la charge d’intérêts pourrait tendre vers 100 Mds€ par an si la dynamique de taux perdure.

Structurellement, la dépense de fonctionnement a progressé d’environ 22 % depuis 2021 — plus vite que les dépenses sociales — alors que l’investissement public tourne autour de 8 % du total : on entretient la machine plutôt qu’on ne l’oriente.

Le consentement à l’impôt se fissure : exils fiscaux, arbitrages patrimoniaux, ruée vers l’or (records historiques), appétit pour les devises refuges. L’épargne des ménages (déjà taxée) est évoquée comme « réservoir » potentiel ; rien n’alimente davantage le risque de rupture sociale qu’une ponction vécue comme spoliation.

Calendrier anxiogène : à proximité du 12 septembre, une dégradation possible de la note de la France par Fitch agirait comme accélérateur : spread qui s’écarte, refinancement renchéri, immobilier asphyxié, trappe de stagnation prolongée.

2) La nasse institutionnelle : quatre portes, toutes piégées

Nommer un nouveau Premier ministre sans majorité solide ne change rien : « arrangements entre amis », budget illisible, marchés nerveux.

Dissoudre… encore ? Rejouer l’incertitude sans garantie d’une majorité stable, c’est offrir des mois de paralysie additionnelle au moment précis où la fenêtre de crédibilité se rétrécit.

La démission présidentielle ? Constitutionnellement possible, politiquement sismique. Elle ouvrirait une séquence courte et brutale ; sans cap économique explicite, elle peut amplifier la panique.

L’article 16 — les pleins pouvoirs — est l’issue la plus inflammable. Dans un contexte de défiance record et de précarité budgétaire, une telle décision fracturerait le pays en camps irréconciliables. C’est la ligne rouge qui transformerait une crise de régime en confrontation ouverte.

3) Les mécanismes de bascule

Économiquement, l’État se finance plus cher, réduit l’investissement utile et accroît la charge d’intérêts : il n’achète plus la paix sociale, il la loue à taux variable.

Politiquement, l’hyper-fragmentation bloque l’arbitrage budgétaire réel ; chaque « compromis » ajoute de la dépense ou reporte les coupes, au prix d’une prime de risque nationale.

Sociologiquement, l’empilement de « petites injustices » — fiscalité maximale, services dégradés, insécurité réglementaire pour les entreprises, perspective de ponction de l’épargne — crée un ressentiment transversal : classes moyennes pressurées, indépendants fragilisés, secteurs publics et privés dressés les uns contre les autres.

4) Ce qui ferait dégénérer la crise en guerre civile (scénario court terme)

— Un déclencheur institutionnel (article 16, état d’exception mal cadré) perçu comme un passage en force.

— Un déclencheur patrimonial (ponction ciblée sur l’épargne ou blocage temporaire des dépôts) vécu comme trahison du contrat républicain.

— Un déclencheur social (épisode violent suivi d’une réponse policière/administrative hors-cadre) dans un contexte informationnel saturé de rumeurs et de « vérités alternatives ».

— Un déclencheur financier (dégradation/rumeurs de défaut technique, spreads disloqués) entraînant rationnement budgétaire précipité : coupes à l’aveugle, territoires en colère, violences en chaîne.

5) La fenêtre d’évitement se referme

Il reste théoriquement une voie : recentrer la dépense sur l’investissement productif, réduire de 40–50 Mds€ les couches administratives redondantes, baisser des prélèvements ciblés (coût du travail, CSG) en échange de réformes applicables en 100 jours (marché du travail, simplification normative, gouvernance de la dépense). Mais ces mesures exigent une autorité légitime et un mandat clair — précisément ce que le système politique actuel ne délivre plus.

Mon opinion :

1) La France est entrée dans une zone de risques non linéaires : de petites décisions peuvent déclencher des effets disproportionnés ; toute tentation de verticalité coercitive (article 16, ponction de l’épargne) accélérerait la polarisation.

2) Le véritable indicateur d’alerte est la dette/recettes publiques et la « prime de coercition » — le surcoût de gouverner sans consentement — désormais proche d’un seuil d’ingouvernabilité.

3) Un apaisement crédible suppose un moratoire explicite sur toute ponction patrimoniale, une règle d’or cantonnée à l’investissement productif, et une responsabilisation ministérielle trimestrielle, publique et chiffrée ; sans cela, la défiance se convertira mécaniquement en conflit.