Du Meursault de Camus à Daoud, retour à l’indifférence

« Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. » Albert Camus, L’Étranger (1942)

Ces mots glaçants ouvrent l’un des romans les plus célèbres du XXe siècle. Meursault, le narrateur, accueille la mort de sa mère sans émotion, sans larmes, sans rituel. Il incarne l’absurde — mais aussi l’indifférence. Kamel Daoud a bâti sa renommée sur une réponse à ce roman, Meursault, contre-enquête, où il redonne une voix au mort effacé. Il voulait corriger l’oubli. Et pourtant, dans son propre post, objet de cet article, c’est à Meursault qu’il revient : une déclaration sèche, sans affect, aucune formule d’adieu, aucun mot pour elle — seulement pour lui. Il ne dit pas « Allah yerhamha ». Il dit « vous m’avez banni ». Il ne parle ni de sa mère, ni de ce qu’elle fut. Il parle de son exclusion, de son drame à lui. À force de vouloir réhabiliter le mort invisible, il est devenu celui qui efface. Un Meursault sans absurdité, sans vérité nue — mais avec stratégie.

Kamel Daoud : deuil personnel, fiction volée et vérité judiciaire

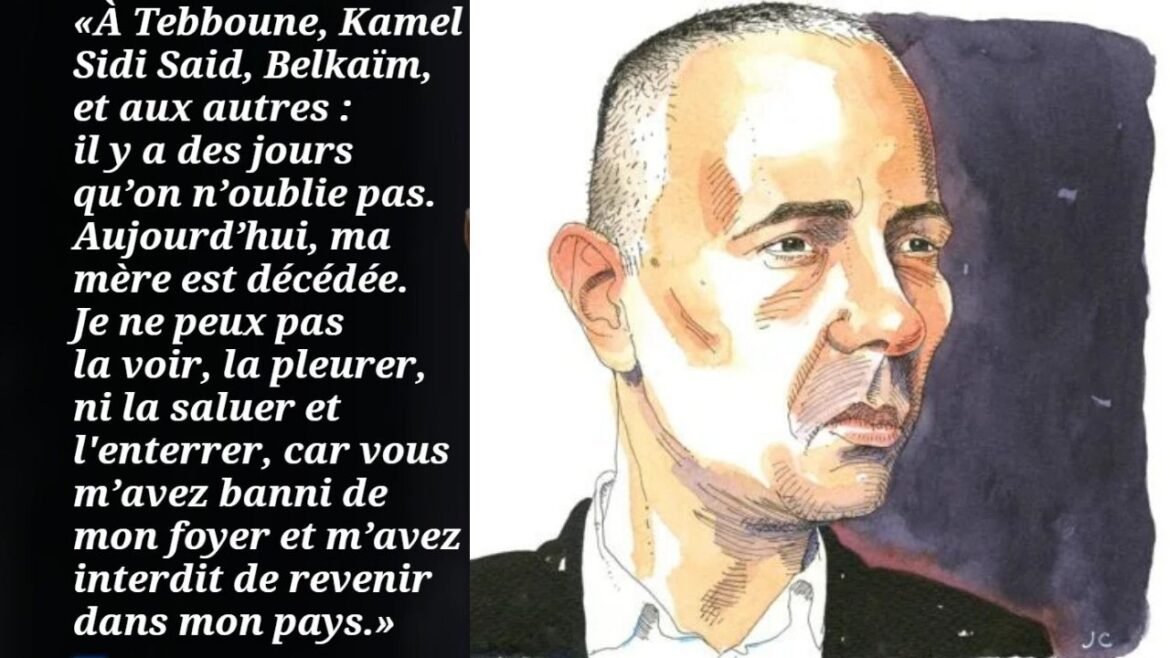

Le 10 juillet 2025, l’écrivain Kamel Daoud publie un message sur ses réseaux sociaux à l’annonce du décès de sa mère. Il s’adresse directement au président Tebboune, à Kamel Sidi Saïd, à Belkaïm et à « d’autres », affirmant :

« Aujourd’hui, ma mère est décédée. Je ne peux pas la voir, la pleurer, ni la saluer et l’enterrer, car vous m’avez banni de mon foyer et m’avez interdit de revenir dans mon pays. »

Ce message, écrit dans un registre affectif, a été largement repris dans les médias français. Il donne à croire que l’écrivain serait empêché de rentrer en Algérie pour des raisons politiques. Cette version est fausse.

Une plainte, pas un bannissement

Aucun décret, aucune mesure administrative ni décision publique n’interdit à Kamel Daoud l’accès au territoire algérien. Aucune autorité officielle n’a confirmé un quelconque bannissement. Il a decidé de ne pas rentrer, parceque a cause d’une plainte déposée contre lui par une citoyenne algérienne dans le cadre d’une affaire judiciaire civile.

Cette femme, survivante d’un massacre durant la décennie noire, avait partagé son témoignage dans un cadre thérapeutique avec une psychiatre algérienne. Cette dernière était l’épouse ou ex-épouse de Kamel Daoud. Des éléments de ce témoignage — relatant des atrocités vécues dans l’enfance — ont été retrouvés, sans anonymisation ni consentement, dans un roman de l’auteur.

Se sentant trahie, exposée publiquement et moralement violée une seconde fois, cette femme a saisi la justice algérienne. Il s’agit donc d’une procédure judiciaire civile, engagée par une victime identifiable, et non d’un acte de répression politique.

Une victimisation indigne

En affirmant être « interdit de revenir », Kamel Daoud transforme un contentieux judiciaire en affaire d’État. Ce glissement de sens n’est pas anodin. Il lui permet d’occuper à nouveau la posture de l’exilé, du dissident culturel, de l’intellectuel supposément persécuté.

Mais en réalité, rien n’empêche l’écrivain de prendre un vol pour Alger. Ce qu’il refuse, c’est de répondre devant un tribunal à une plainte précise. Il ne s’agit pas d’un exil forcé, mais d’un choix de ne pas affronter une accusation grave d’atteinte à la vie privée et au secret thérapeutique.

Une manipulation assumée?

En insérant le nom de responsables politiques dans son message, Kamel Daoud cherche à faire croire que l’affaire relève du pouvoir d’État. Or la justice algérienne, même critiquable par ailleurs, n’a pas été instrumentalisée ici pour faire taire une voix dissidente. Aucune prise de position publique, aucun commentaire officiel n’est venu amplifier ou récupérer cette plainte.

L’écrivain a donc volontairement brouillé les lignes entre responsabilité judiciaire, douleur personnelle et stratégie médiatique. Il a transformé une action civile engagée par une victime en oppression étatique imaginaire.

Une affaire grave, une responsabilité claire

Si les faits exposés dans la plainte sont confirmés — et à ce jour, aucune des parties ne les a formellement niés — il s’agirait d’une atteinte d’une extrême gravité :

-

violation de l’intimité d’une survivante,

-

réexploitation de son traumatisme à des fins littéraires,

-

absence d’anonymisation suffisante,

-

et absence de consentement explicite.

Le caractère symbolique de la littérature ne saurait servir de couverture à ce type de dérive. Ni la notoriété, ni les prix reçus, ni le statut d’intellectuel médiatique ne sauraient exonérer de cette responsabilité morale et judiciaire.

Quand le silence dit tout, mon ressenti par Hope&ChaDia

Dans tout son message, Kamel Daoud n’a pas écrit un seul mot a la memoire de sa mère selon l’usage algérien le plus fondamental : Pas de « Allah yerhamha ». Pas de « paix à son âme ». Pas même un simple « qu’elle repose en paix ». Ce n’est pas un détail. Dans la culture algérienne — croyant ou pas — rien n’est plus sacré que la mère. Même les pires ennemis se disent « Allah yerhamha » quand une maman part. Cela ne relève ni de la religion imposée ni de l’habitude vide : c’est un geste de reconnaissance, de transmission, de civilisation. Ne pas l’avoir dit, c’est une omission inconsciente. Et c’est peut-être le passage le plus violent de tout son texte. Car au fond, Kamel Daoud n’a pas pleuré sa mère — il s’en est servi. Pas pour elle. Pour lui.

Hope&ChaDia

2 comments

Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J’ai reçu un télégramme de l’asile : « Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués. » Cela ne veut rien dire. C’était peut-être hier. l’incipit du roman “L’Étranger” d’Albert Camus, publié en 1942. Cette phrase, simple et percutante, introduit le lecteur au récit de Meursault, le narrateur, et à son indifférence face à la mort de sa mère.

Merci pour votre commentaire que je comprends plus que parfaitement. sauf que quand le nombre d’initiatives/competences positives depassera celui de l’enertie/incompetence, cela se fera ressentir chez ceux qui ont un minimum de pouvoir comme vous le dites. specifiquement vous avez besoin de quelle adresse?