159

Autrefois petite oasis au milieu du désert et aujourd’hui mégalopole aux dimensions peu communes pour une ville saharienne, Tamanrasset est bien plus qu’une agglomération. Lieu de tous les contrastes, elle est un véritable miracle de la nature avec sa température relativement plus clémente que ses torrides consoeurs sahéliennes, et son projet pharaonique de transfert des eaux d’In Salah destiné à accompagner son développement spectaculaire.

Quoi de plus saisissant que le contraste entre le foisonnement d’une ville moderne et peuplée, et le silence et le dénuement du désert, où vivent encore dans la simplicité quelques tribus nomades perperuant leur mode de vie traditionnel rencontrées au hasard de leurs transhumances.

Ville hospitalière et cosmopolite, Tam est déjà une capitale africaine avec ses 50 nationalités qui se côtoient et échangent les produits de leurs pays dans l’effervescence des souks, au milieu d’ennivrantes senteurs exotiques et un pittoresque ballet de couleurs chatoyantes.

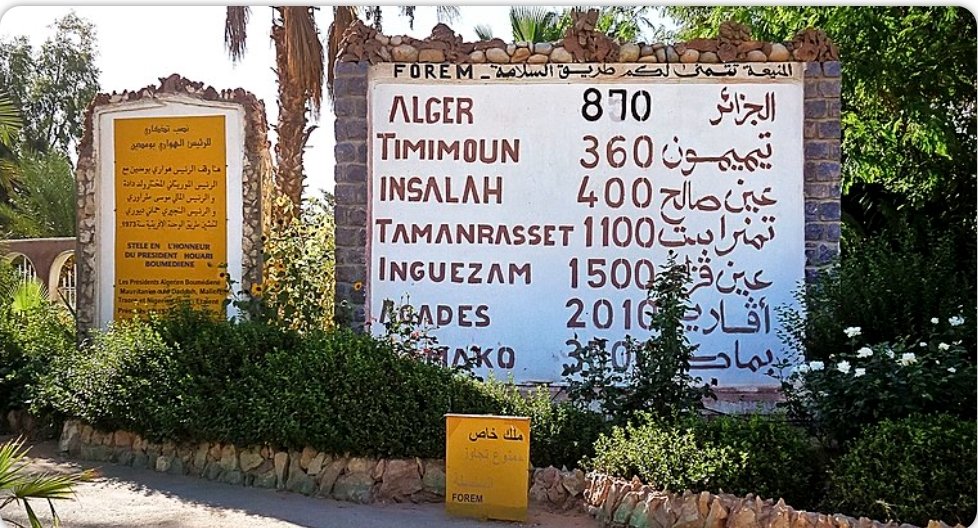

Jadis au coeur du commerce caravanier entre le Nord et le Sud, Tamanrasset était une escale importante de la route des oasis, également appelée “route du sel”, et que suit l’actuel tracé de la Transsaharienne.

C’est sans doute cet héritage ancestral attestant sa vocation commerciale qui a inspiré les pouvoirs publics pour faire de la capitale du Hoggar un hub desservant l’Afrique, en la renforçant d’un aéroport de classe mondiale et d’un chemin de fer déroulant ses rails dans toutes les directions et les plongeant toujours plus loin dans le continent.

C’est peut-être là l’occasion de tourner la page de cet occident qui nous a détournés de nos racines africaines et de ses valeurs ancestrales incompatibles avec les siennes, qui a, de tout temps, souhaité nous maintenir dans le sous-développement, la dépendance, dans le statut de consommateurs de ses produits et de fournisseurs de matières premières brutes bon marché, en un mot, qui ne nous a jamais voulu aucun bien… pour son bien. Le moment est venu donc de prendre notre destin en main et de suivre une autre direction, une autre vision.

Ici le choix de Tamanrasset comme capitale de l’Algérie prendrait tout son sens. Car, tandis qu’Alger est une ville méditerranéenne tournée vers l’occident et par certains aspects lui ressemble, Tamanrasset est typiquement africaine. Ce qui enverrait un signal fort à l’intention des capitales africaines quant à l’orientation continentale de l’Algérie.

Cela aurait pour effet, entre autres, d’éloigner les centres politiques et administratifs de la côte et donc de menaces (bombardements, par exemple) provenant de la mer. En outre, ce déplacement vers le sud participerait d’un réaménagement salutaire du territoire national, dont la bande côtière exigue est surpeuplée, notamment les grandes villes qui étouffent sous les bouchons, le béton, exiguïté des rues, des trottoirs, empiètement sur les terres arables, et autres fléaux.

Cela aurait en outre le mérite de rapprocher les populations de notre grand sud, se sentant quelque peu exclues des centres de décisions.

Or ce choix implique également un autre modèle de développement.

Qui n’a jamais contemplé le féerique ciel algérien par une nuit étoilée d’été et ressenti cette impression profonde bien que fugace de communion avec la création de Dieu, de faire partie d’un tout, dont ne nous sommes qu’un maillon ?

Ainsi, notre environnement, notamment en milieu saharien, nous invite ou plutôt nous enjoint à une impérieuse responsabilité pour préserver un équilibre, particulièrement fragile dans cet endroit du monde.

Et cette fragilité de la nature, de la vie en somme en milieu saharien renvoie à celle de l’homme, et devrait l’inciter à plus de sagesse, d’humilité, de modération à l’exemple de nos anciens qui sont parvenus à perpétuer la vie et traverser les siècles en inventant un système ingénieux d’irrigation, aujourd’hui inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, les foggarah.

Ainsi, les habitants de Tam, capitale de l’Algérie, en dignes héritiers de leurs aïeux respectueux de la nature et de l’environnement, ont le devoir d’imprimer à la nation, un nouveau modèle de développement alliant modernité et traditions et basé sur l’équilibre pour éviter :

– la surexploitation des ressources naturelles et du sol : agriculture extensive plutôt qu’intensive (larges étendues), usage modéré d’engrais, pas de pesticides (terres exemptes de bactéries et d’insectes existant dans le nord) pour un label “ultra-bio” de la production agricole du grand sud. Celle-ci devra être accompagnée et encadrée par des instituts de recherches en agronomie dans le milieu saharien.

– la pollution : impératifs collecte et recyclage des déchets ; transports urbains électriques ou hybrides (tramway, bus, taxis, etc)

– la sururbanisation avec des immeubles enlaidaissant le paysage, et le béton qui envahit toute étendue au détriment d’espaces verts si salutaires, particulièrement dans ce milieu (ce qui devrait être accueilli avec par les Tamanrassetois avec enthousiasme, conscients de l’importance la verdure, des arbres, etc)

– la surpopulation : Tamanrasset ne peut se développer démesurément sans déstabiliser l’équilibre précaire de la ville,

– la surconsommation d’énergie carbonée : développer Tamanrasset en pôle régional dans les énergies renouvelables sous toutes ses déclinaisons ; utilisation de matériaux isolants pour la construction, etc

– le gaspillage, notamment de la denrée précieuse de l’eau (récupération et assainissement des eaux usées, etc),

Loin d’être une lubie ou un luxe, ce mode de comportement soucieux de l’environnement étant vital pour leur pérennité, les habitants de Tamanrasset ne doivent pas perdre de vue que la lutte contre les assauts du désert est un combat perpétuel.

De la même manière, un modèle d’éco-tourisme doit être développé pour préserver l’équilibre de l’éco-système local. Ainsi, le tourisme intérieur, imprégné de culture éco-citoyenne, devra ouvrir la voie, dans un premier temps, à ce type de tourisme responsable.

Car par-dessus tout, le pire ennemi de cet équilibre fragile en milieu saharien (mais pas seulement) est sans conteste l’avidité et l’irresponsabilité de l’homme. C’est pourquoi le sens du civisme, de la responsabilité et la conscience environnementale doivent être inculqués dès le plus jeune âge. Car la nature, si elle n’est respectée, déploiera toute sa puissance destructrice et révèlera l’insignifiance des créations de l’homme.

Ainsi tout désigne Tamanrasset pour s’ériger en modèle de développement et pour reprendre le flambeau d’Alger, en son temps Mecque des révolutionnaires, faisant de la perle du désert, la capitale du panafricanisme et un phare qui rayonnera sur le toit du monde.